エッセー

レジリエンス折々のことば

清水美香(GCRCセンター長)による、レジリエンスに関わることば、または気づきを綴っています。新しいものから順に掲載しています。

レジリエンス折々のことば:12

「感性の野生、思考の野生が、協働し合うレジリエンスを通して、自然との共生を生む。そのためには庭園のように自らを閉じず、コミュニティを、社会を、『開く』こと、そこに相互協働が約束される」

2024年末お亡くなりになった、人文学者藤原成一先生のことば(生存科学研究ニュース Vol.33, No.3 2018.10発行より)。「野性」、言い換えると「自らを閉じず開くこと」、さらにいえば「鎧を脱いで、のびのびと、可能性を自ら開いていくこと」と言えるだろうか。

こうした力は、人は生まれながらもっていても、閉鎖社会では萎みがち。森の中にあって、自然とつながることを通して、人は野生的であり得る。ましてや、感性の野生、思考の野生は、森の中、自然の中でしか、育まれないのではないだろうか。

藤原先生は、最期までそれを説かれた。それを胸に、森とレジリエンス、を続けていきます。感謝をこめて。

2025.01.13

清水美香

レジリエンス折々のことば:11

「あなた方は決してあきらめなかった。あなた方はレジリエンスのシンボルだ。あなた方は世界が必要とする光です」

2024年のノーベル平和賞授賞式で、Jørgen Watne Frydnes, Chair of the Norwegian Nobel Committeeが、平和賞受賞者日本被団協に贈ったことば(10 December 2024)。公式訳語では、Resilienceが、抵抗し続ける力と訳されているが、ここでは抵抗というより、はかりしれない逆境の中で、経験、人、世代をつなぎ、あらゆる工夫を重ね、光が見えなくとも、歩み続けてきたプロセスそのものをResilience、と捉えることができるだろう。

この後スピーチを行った田中熙巳氏は、スピーチの最後に「核兵器の非人道性を感性で受け止めることのできるような原爆体験者の証言の場を各国で開いてください」と力強く伝えた。「感性」。右から左に流して聞くのでは不十分で、自分事になるように、私たち一人一人がその感性を持ち合わせているかが、これから平和を育んでいくための条件になる、そんなことを、スピーチする田中氏のニュアンスから、聴いたような気がした。

彼は、他のインタビューでこうも言っている。(ノーベル賞授賞式を前に)「事実を伝えたい」と。その「事実」という言葉を発する声が、事実とは、単なる情報や数字ではない、感性をもってないと捉えきれないものであることを、伝えているようだった。そして、ぶら下がり取材で、「次の世代に何を伝えたいですか?」と聞かれた際、記者の目をしっかりと見て「自分で考えること」と。誰かに任せるのでなく、世間の流れや情報に単に乗ってしまうのではく、一人一人が、能動的に、心身体で感じ、考え、響き合いながら、平和を創っていくことが大切であることを、あらためて想った。

2024.12.25

清水美香

レジリエンス折々のことば:10

「すべての生物は、自然の中で本来の姿(エイドス)に向かって変化していく」

「人間は自然の中に生まれた社会的動物であり、その目標は善き生(エウダイモニア)を追求することにある」

アリストテレスのことば。紀元前330年頃、学園をつくって執筆したり教育で講義したり…その中の資料に今にも響く数々のことばが見つかってる。そんなことばから、ひとつ、ふたつ。

自然のレジリエンス、その中に生かされている人間の、本来の機能、役割。紀元前から描かれていた。2000年以上の時の流れの中で、わたしたちは先人の智慧から何を学んできただろう。

2024.12.08

清水美香

レジリエンス折々のことば:9

「みんなが『美』を主体的に探していないんです。誰々がきれいだと言うから、人気が出るという。人間の美意識は昔に比べて衰えてきていると思いますよ」

映画監督倉本聡さんのことば。どうレジリエンスを育むか、創るかを探求していると、花にたとえれば、根っこのほう、または根っこと葉と花の関係性とか、その土壌や水や空気や苔や小さないきものなど、花が咲く環境に、意識が向くようになる。そこから、モノごとの本質、を主体的に、自らまなぶ。

美もそうだし、ありと溢れる情報や流行りについても、表面しかみなくなったら、AIさんに凌駕されてしまうのではないかな。AIさんを道具として使いたいなら、なおさら。それを使う人が、本質を見抜く力を持たなければ、AIさんが提示してくる情報になんとなく依存し、意思決定し、、根無し草になってしまう。そうすると、強風吹かなくとも、飛んでいってしまうことになるよ。そんなことが、倉本さんのことば、と重なる。

感性と思考の両側からレジリエンスを育むトレーニングを積み重ねてると、そんなことにならないように人間に鏡を差し出してくれる。

2024.11.30

清水美香

レジリエンス折々のことば:8

闇は光の母(谷川俊太郎)

闇がなければ光はなかった

闇は光の母光がなければ眼はなかった

眼は光の子ども眼に見えるものが隠している

眼に見えぬもの人間は母の胎内の闇から生まれ

ふるさとの闇へと帰ってゆくつかの間の光によって

世界の限りない美しさを知りこころとからだにひそむ宇宙を

眼が休む夜に夢見るいつ始まったのか私たちは

誰が始めたのかすべてをその謎に迫ろうとして眼は

見えぬものを見るすべを探るダークマター

眼に見えず耳に聞こえずしかもずっしりと伝わってくる

重々しい気配のようなものそこから今もなお

生まれ続けているものがある闇は無ではない

闇は私たちを愛している光を孕み光を育む闇の

その愛を恐れてはならない

レジリエンスを深めてると、光か闇かといった、二項対立でない、表裏一体のものの見方を教わる。俊太郎さんの詩には、そんなことに通じる詩が沢山あった。

ダークマター、ってここだけカタカナ。そこからクレッシェンドになっていく…目に見えないもの、耳に聞こえないものの大切さ、を教えてくれる。

ありがとうございます、これからも沢山の、大好きな作品にたちよらせてください。

2024.11.23

清水美香

レジリエンス折々のことば:7

「なにもないって本当は豊かなこと(中略)セロペギアの花も、そぎ落とされてはいるが、私たちの心をゆさぶる。見えないものが表現しているものの強さだ」

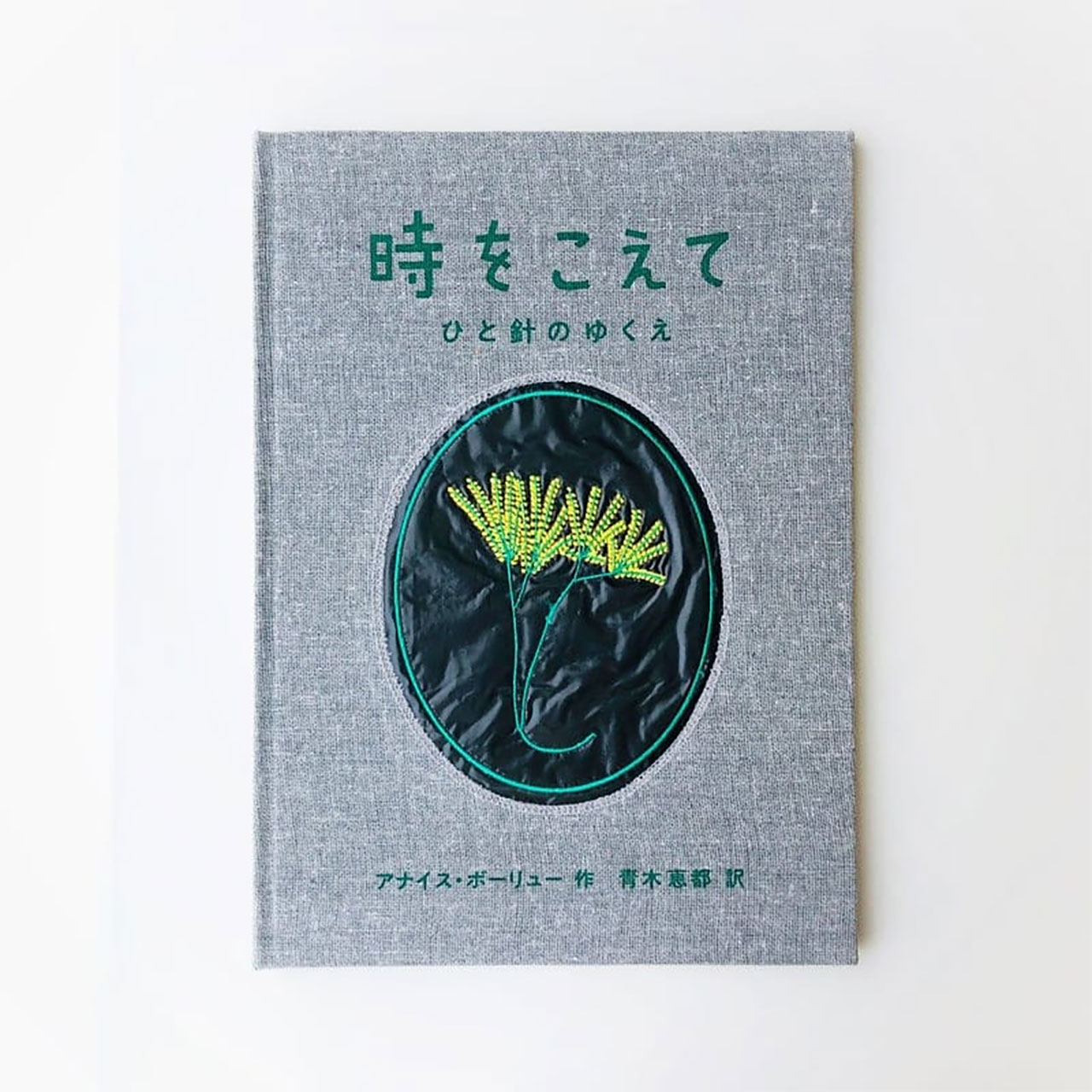

京都の本屋さんでたまたま出会った本の中でみつけたことば。作家はフランスの現代刺繍作家、アナイス・ボーリュー。黒いビニールのごみ袋に、絶滅危惧の植物が美しく刺繍された作品集。

作者は西アフリカを旅行中に目にした、無数の黒いビニールのごみ袋が道端の木々を覆い尽くした風景に衝撃をうけた。この状況を前にして、刺繍作家として自分が出来ることは何か。そこで思いついたのが黒いビニール袋に絶滅が危ぶまれる植物を刺繍し作品を創り上げたという。ちなみに、セロペギア属の多くの種は、森林伐採や土地開発、農地拡大などにより生息地を失い、絶滅危惧種としてリストされているそうだ。特定の昆虫が受粉を担っているため、セロペギアが存在することで昆虫の生息環境を提供し、昆虫多様性を支えてるという。

目立たなくとも、人が目で捉えられなくとも、生態系の中で起きていることを、想像できるうつわを、私たち一人一人持ちたいものだ。

2024.11.16

清水美香

レジリエンス折々のことば:6

「樹木とのつながりは人のウェルビーイングを高めることに効果があることは言うまでもない。特に都市住民を対象とした研究では、樹冠密度が高ければ高いほど、人々は樹木や野生生物、自然との結びつきが強いことが示された。樹木とのつながりを深めるためには、樹木が近くにあることが必要なのだろう」

カナダの学際研究チームからのことば。そんな中でも、どんどん人々は都市に住み、自然との時間がどんどん少なくなっていることも指摘されている。

そして、日本の自殺率は毎年2万人以上にのぼる。せっかく自然は人にウェルビーイングを与えてくれているのに、その恩恵にアクセスできている人はどれだけいるだろうか。ただ緑をたまに見るだけでなく、日常的に自然の一部であることを感じられるだけの距離に、自然と共に在る環境をつくることが、人の心にとっても急務といえるかな。

本当は自然のレジリエンスと人のレジリエンスは深く結びついていて、そこにひと工夫した環境をつくれば、お互いにイキイキと過ごせるのになぁ。

2024.11.09

清水美香

レジリエンス折々のことば:5

結果的に、震災後、この地の被害は最小限ですんだ。

「里山 水の匂いのするところ」

里山写真家、今森光彦・写真展に付されていたことば。なるほど。森や人の暮らしと、水の関係性を凝縮したしずく、のようなことばだ。

先日の「新しい気候パラダイム」&レジリエンス対話セッションで大村淳さんが取り上げていたことにも、重なる。「人間の活動が自然の水循環を乱している。都市化により、雨水が地面に浸透せず急速に流出するため、干ばつと洪水の極端な現象が起きやすくなっている。水の循環再生を、地域レベルや個人の庭でも取り組もう」と。

長年の都市開発の中で人間社会は水の循環をコントロールしてしまって、今、負の連鎖がもたらされている。里山は、私たちの暮らしを映し出して、負を正の連鎖にかえていくための、ヒントも与えてくれるのだろう。里山は、人と自然のあいだの、調和した姿を、人に教えてくれるところ。

2024.11.03

清水美香

レジリエンス折々のことば:4

(自然と共生する持続可能な社会には)「人の暮らしと生態系の復元の両立が必要。人間だけのフレームワークだけで答えを探すのではなく、生態系側にも答えがある、だから人と自然の対話はとても大切」

『レジリエンスよみがえる力~森・風景・地域・人の交差の中で~』(日本評論社、清水美香編著、2023)の中のインタビューで、食べられる森のエキスパートである大村淳さんが語ったことば。

生態系が成りたってこそ、つまり生物多様性が維持されてこそ人間社会が成り立つ、というとてもシンプルな事実を踏まえると、生態系側にも答えがある、それに向き合おう、という言葉にはとても説得力がある。

過去30年いろんな枠組みがつくられてきたけど、事態は悪化してる今、特に。今までと同じことしてても、よくならないだろう。人間社会の変容とは?はて?

まずは、机の上だけで過ごしがちな人、自然の中に行きそうもない人に、生態系の在りようを身体で捉える経験をしてもらうこと、が大切になるのかな。自分からは行かないという人でも、地域コミュニティにそのような場があれば出てこられるだろうか?食べられる森づくりは、その手がかりの一つになるのかな?と問いは続く…。

10月30日には、その大村淳さんとの対話セッションあります。また、目下、大村さんは全国に1000の食べられる森を、というクラファンも実施中。詳細はそのセッションでも聞けますよ。

2024.10.26

清水美香

レジリエンス折々のことば:3

「当たり前のことですが、自分の身体はこれまでに自分が食べたもので出来ている。いや、身体だけじゃなく、思考や心の動きも食べたものに影響を受けているんじゃないだろうか、と僕は思います」

先週、京都の楽西農園で行われた摘菜ワークショップ主宰したよんひさんのことば。

人は自然の一部というけれど、私たちはどこまで、身体でそれを知り、生活してるだろうか?ただ空腹を満たす食糧でなく、自然からいただく恵に意識を向けて、生きているだろうか?身体の中にいただくものは、思考にも、心にも…。

都会に住む人こそ、そのつながりを身体で知り、暮らし方を少しずつ変えていく機会が必要かな。それを積み重ねてこそ、人類の生存を脅かす、しかし人間自身がつくりだしてしまった気候危機や生物多様性劣化に向きあうための「人間社会の変容」も、自然も人もイキイキとする世界も、夢でなくなる日がくるかもしれない。

2024.10.20

清水美香

レジリエンス折々のことば:2

はじめて会ったばかりなのに、その場の環境が後押ししたのか、相手にイキイキと呼応してる姿を目撃。

「最近のこどもたちを見ていると、共感を示すこどもが少なくなった気がする。とくにコロナ後」

あるワークショップでの幼稚園園長さんのことば。コロナ中の生活様式が人の感性にどのような影響を与えたかについては、まだまだ測りしれない。でも、こうしたその場に身を置いてずっと見て変化を感じている方たちの、気づきを大切にしたい。

おそらく複合的な背景がありそう。いずれにしても、こうした現場の気づきに耳を傾け、共感(≒他者に向きあい、呼応する感性)を育む場がもっと必要ではないかな、と。共感は人間の間の信頼にも、また生物多様性の劣化、気候危機、里山の劣化、といったざまざな問題解決のための協働にも、欠かせない。

大宮交通交通でのワークショップ、そんな話にもつながりますように。

2024.10.13

清水美香

レジリエンス折々のことば:1

「教育で人を育てることを50年やってきたけれど、これからは人を育てるには森を育てる(森を育てる中で人を育てる)ことが必要だということに気づかされました」

屋久島プログラムに参加された一人で、小中高一貫校でずっと教育に携わり、校長を務め、今はさらに責任ある立場にある方からの言葉。

そっか、50年という厚みのつまった実践経験にも、屋久島レジリエンスプログラムは訴えることができたんだ。とても有難い言葉でした。

2024.10.05

清水美香